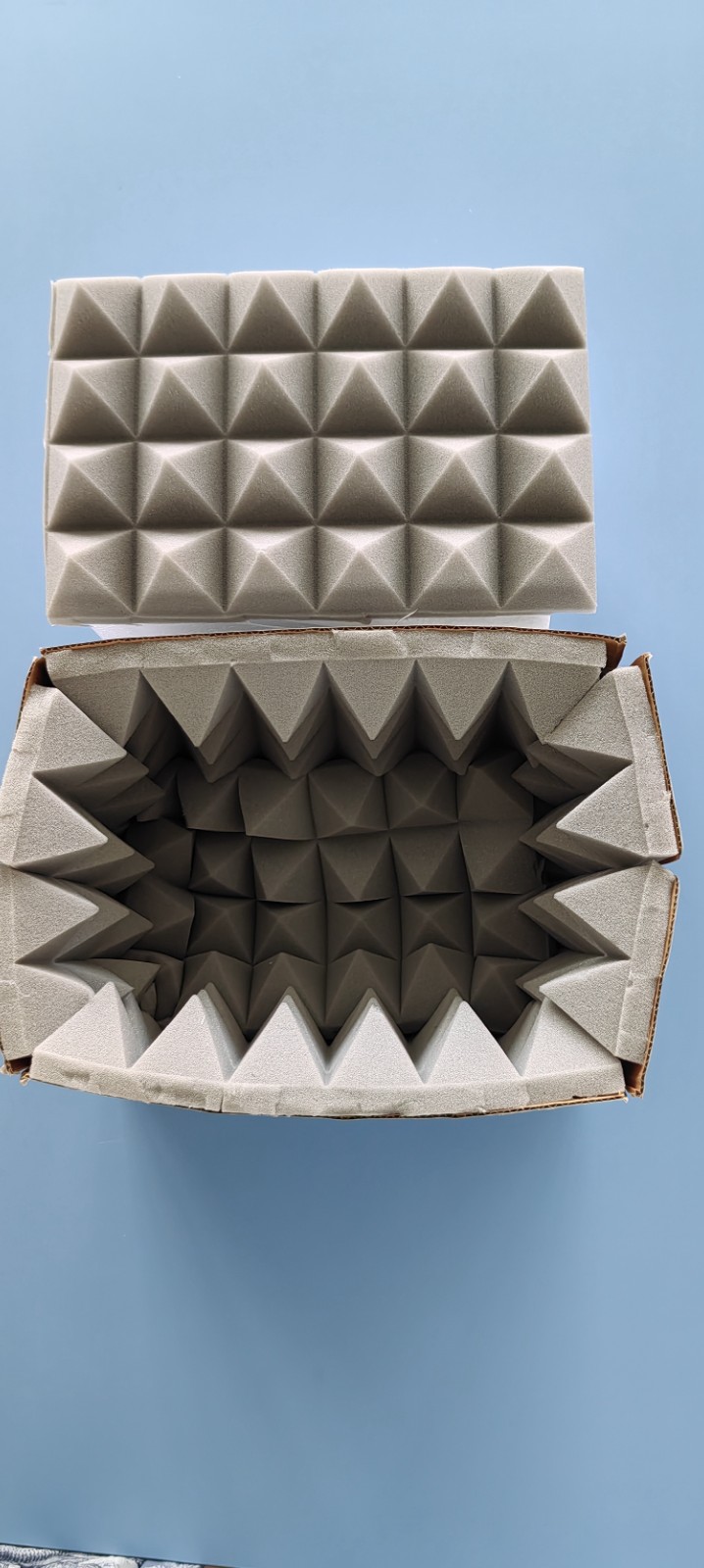

我校初二年级物理科组成功举办了一场别开生面的“跨学科实践:制作隔音房间模型活动。本次活动将物理学的声学原理与动手实践、艺术创作深度融合,充分展现了我校学子出色的实践能力与创新思维。学生们化身“小小建筑设计师”,利用身边常见材料,亲手打造了一个个功能与创意兼备的微型“隔音房间”,在它们朴素的“外墙”之内,蕴藏着学生们对“隔音”这一物理概念的深入探索与研究。(部分模型如下图)

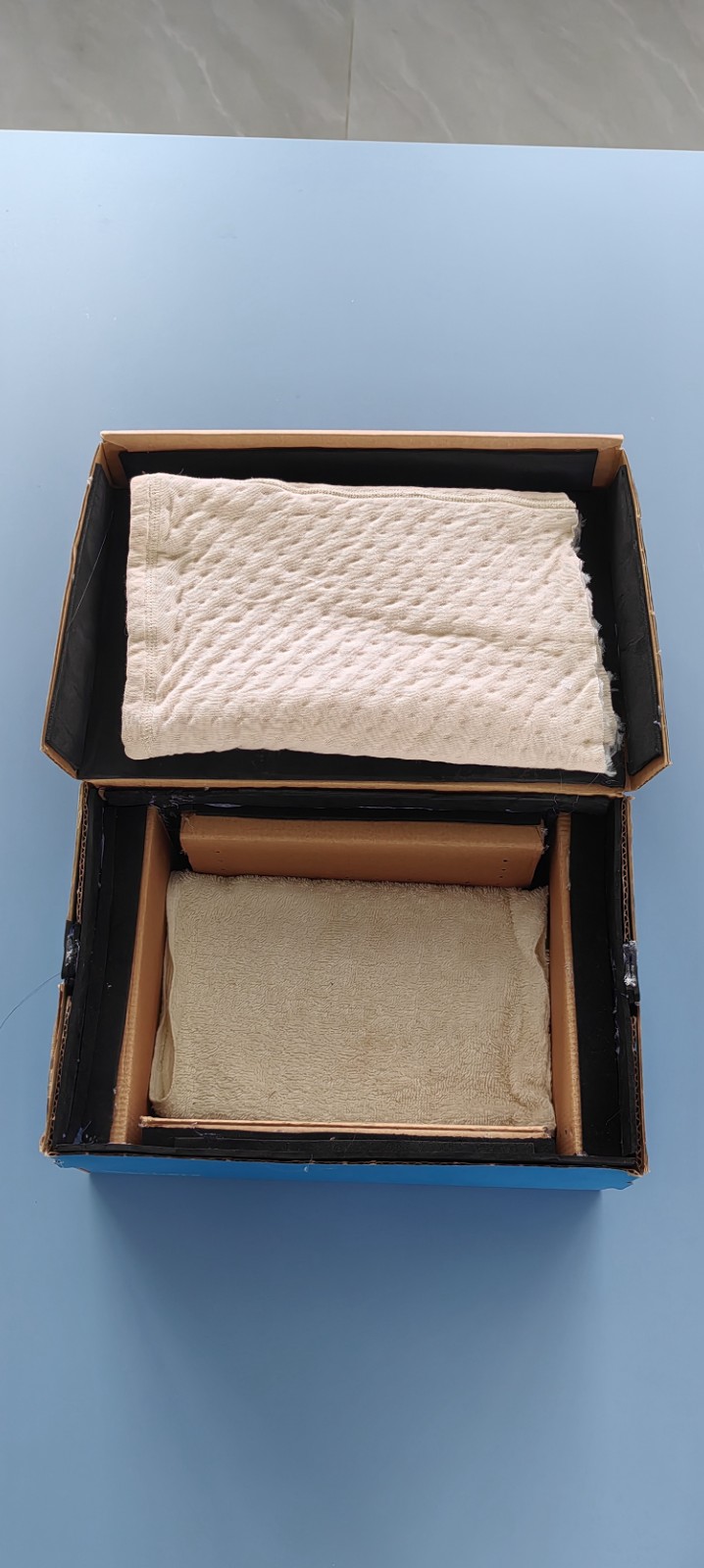

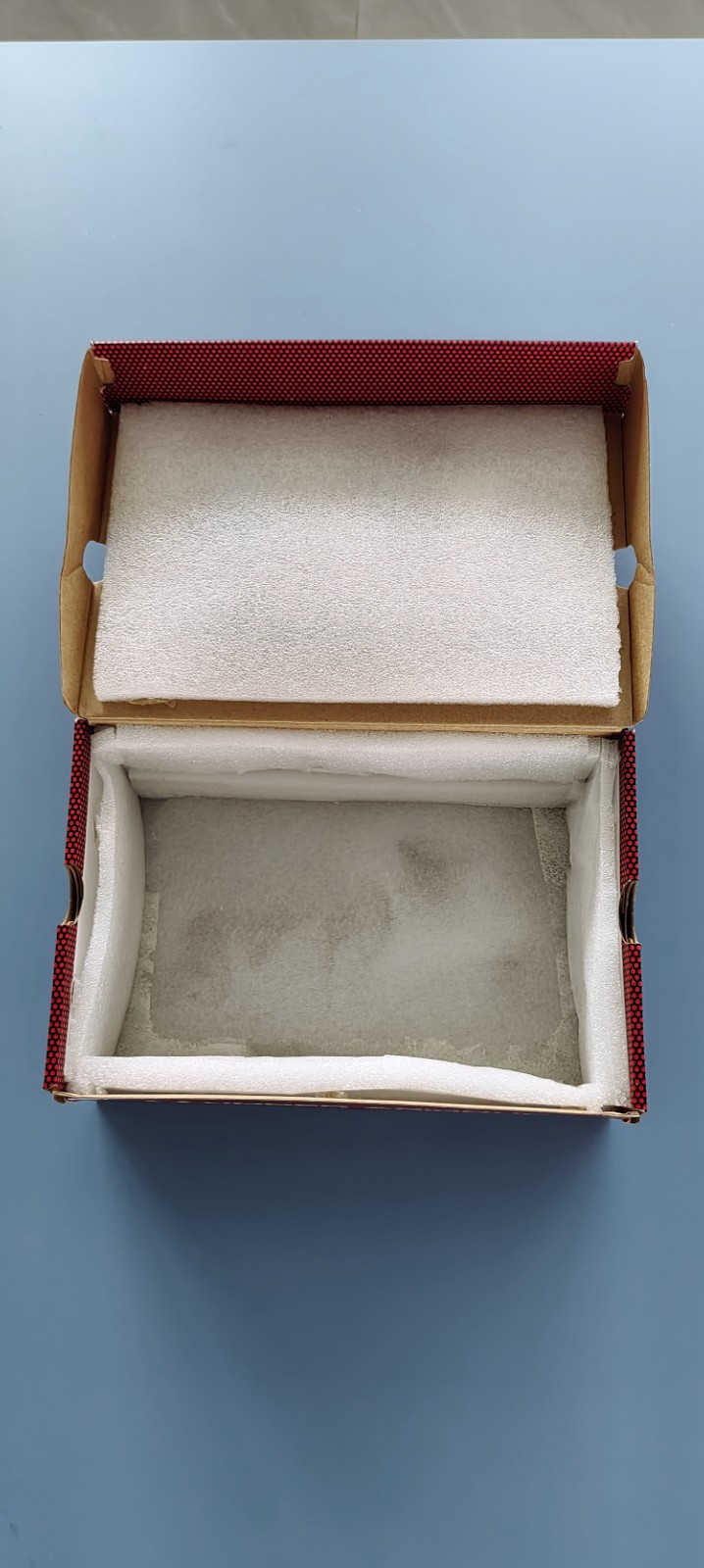

本次活动展现了变废为宝,科学原理融入实践的理念。为达成最佳的隔音效果,同学们各显神通。常见的旧报纸、废旧毛巾、快递缓冲泡沫、专业隔音棉等材料,成为了他们构建“静音堡垒”的秘密武器。在实践报告中,学生们清晰地阐释了其背后的科学原理:蓬松的毛巾和泡沫主要通过其多孔结构来吸收声波的能量,将声音“困”在材料内部的微小空隙中,从而减弱反射;而密度较大的纸板和多层结构,则能有效地阻挡声音的传播,起到隔断声波的作用。(部分模型内部如下图)

这还是一次跨学科融合,提升综合素养的实践。在物理学上:学生们直接应用了声音的传播、吸收与隔离等核心知识。在工程技术上:模型结构设计、材料选择与固定方法上,锻炼了学生的工程思维与解决问题的能力。这种融合式学习,让学生们深刻体会到知识不是孤立的,而是可以联动起来解决实际问题的有力工具。

本次活动成果显著,教育意义深远。我们设计这个项目的初衷,就是希望学生‘做中学’。当他们亲手去粘贴隔音棉、填充泡沫,并最终测试发现自己的模型确实能有效降低噪音时,那种对物理原理的深刻理解与成就感,是任何课本教学都无法替代的。我们看到了他们脸上洋溢的自信与对科学探索的浓厚兴趣。

此次“制作隔离房间模型”项目,是我校在创新教学模式上的一次成功尝试。它证明,教育可以如此生动——知识不止于书本,科学就在身边。我们期待未来有更多这样富有创意的活动,点燃更多学生的科学梦想,培养面向未来的综合型人才。